Plan

Introduction

Des mouvements complexes affectent les évolutions techniques récentes du monde agricole : la révolution numérique, l’automatisation et la robotisation qui semblent appelées à faire système et à définir de nouveaux modes de production, d’appropriation et de contrôle du vivant ; un mouvement de simplification des techniques et de redécouverte des processus dits naturels (agriculture biologique, agriculture de conservation, permaculture, agroécologie, agroforesterie, simplification du travail du sol), basés sur une compréhension systémique des processus de production du vivant, devenant vecteurs d’innovations et de ruptures techniques ; des orientations liées aux problématiques énergétiques qui conduisent à la mise en place de circularités entre acteurs, dans une logique d’écologie industrielle et territoriale, lesquelles sembleraient pouvoir changer le rôle de l’agriculture et des agriculteurs dans la production et la consommation d’énergie.

Le questionnement fondamental qui émerge de ces mutations est celle du sens, ou des sens, de l’évolution agrotechnique. Plus précisément la problématique centrale que cet article entend soulever est celle de l’évolution technique en agriculture vue sous le prisme d’une relation à trois acteurs : l’homme, la technique et le vivant. On ne peut pas penser l’agriculture sans poser ces trois acteurs en interaction (SIGAUT, 1976, 1988, 2012). Indéniablement, l’agriculture est une activité technique, mais bien différemment de toutes les autres activités techniques, car elle agit avec et sur le vivant qui est, de fait, à la fois source de la production et ce qui est produit. C’est une pratique productive qui mobilise de nombreux outils et des êtres vivants domestiqués en utilisant les capacités productives du vivant sur l’ensemble d’un territoire. Le but historique de cette pratique est d’obtenir les éléments de base de l’alimentation, ainsi que divers autres matériaux à destination de l’habillement, du logement, du transport, de la santé, de l’énergie.

Notre propos s’articulera en trois temps successifs. Dans un premier temps, nous reprenons une certaine lecture de la crise paradigmatique de l’agriculture contemporaine. Nous montrerons notamment que cette crise a pour origine un déficit de représentations, corroboré par la volonté d’agriculteurs de s’en déprendre et par leur capacité à construire de nouveaux rapports à la technique. Quelques changements techniques dans les faits sont décrits et analysés dans cette perspective : en quoi et comment certains praticiens cherchent ils à s’inscrire, dans ce qui pourrait être une bifurcation du sens de l’évolution agrotechnique, non en créateurs d’un sens préconstruit, mais davantage en tant qu’acteurs d’une solution à un problème posé par les techniques précédentes ?

Ces changements nous permettent de définir les fondements de cette évolution qui a sa source, selon nous, dans l’émergence de représentations systémiques renouvelées des rapports homme/technique/nature/culture, alors même que représentations et pratiques de l’agriculture conventionnelle restent largement prisonnières d’oppositions binaires homme/technique, homme/nature, technique/nature et d’une vision substantialiste de la technique (LENAY et al., 2014). Ainsi, l’émergence d’une nouvelle culture technique agricole serait à l’œuvre, aspect que nous développons en deuxième partie. En effet, il ne s’agit pas de choisir entre, d’un côté, une connaissance de l’objet agrotechnique définie uniquement dans sa relation concrète au vivant producteur et, de l’autre, une connaissance rationnelle formalisée par un savoir d’ingénieur qui l’isole de ce sur quoi il agit. La question est au contraire de réaliser l’intrication ou de parfaire ce que Simondon appelle la concrétisation2 de nouveaux ensembles techniques.

Un de ses effets majeurs, mais qui est aussi une de ses conditions, est l’obligation de repenser la notion d’autonomie de l’agriculteur, laquelle est trop souvent vue en termes d’indépendance, qu’il s’agisse d’énergie, de semences, d’engrais ou d’outils de travail. Aussi dans un troisième temps nous interrogerons cette notion d’autonomie, en opposition à l’hétéronomie, comme concept relationnel désignant une modalité de relation à l’autre.

Une clé de lecture renouvelée du sens de l’évolution agrotechnique permet d’identifier les ressorts véritables de ce qui, selon nous, se joue, à savoir un gain de concrétisation par une recherche d’interactions accrues et obtenues grâce au travail du praticien. Ce praticien, s’il parvient à surmonter les blocages, pourra par de nouvelles médiations multi-échelles entre technique et vivant accroître son efficacité technique et, partant, sociale. On conçoit que, si la production par surface est accrue, ainsi que la production par animal, par unité de travail humain et par unité de capital investi, l’efficacité microsociale à l’échelle de l’exploitation soit également accrue. En inférer que cela peut être général à plus vaste échelle territoriale est un autre problème qu’il conviendra d’étudier. Georges Guille-Escuret (2003) remarque qu’il y a une relation entre l’efficacité technique et l’efficacité sociale définie comme globale et, contenant la technique et les relations à l’écosystème, lorsqu’elle concerne l’effort d’une société pour reproduire son organisation et se maintenir. Il pose la question de savoir si l’efficacité technique observée au niveau social le plus fin est la même que lorsqu’elle est confrontée au social dans son ensemble3. Réponse qu’il attend manifestement en priorité des technologues, économistes et écologue.

Reste que les agriculteurs impliqués dans ces mouvements d’évolution agrotechnique ont un profil sociologiquement reconnaissable et font partie d’une « élite agricole », très à l’écoute des demandes sociétales (VIVIER, 2009). Tout ceci renvoie très exactement à la question initiale soulevée par Simondon dans sa définition de la culture technique comme « conscience de la nature des machines […] et de leurs relations avec l’homme, et des valeurs impliquées dans ces relations »4. Ainsi, l’enjeu fondamental pour surmonter la crise des agricultures contemporaines pourrait bien être de contribuer à inventer un (nouvel) humanisme technique agricole. Nous développons ces propos en conclusion.

1. Une lecture systémique de la crise paradigmatique de l’agriculture : le changement technique dans les faits

Une véritable crise paradigmatique touche le monde agricole. L’hypothèse principale expliquant cette crise est fondée sur une augmentation globale des besoins alimentaires – augmentation de 30 % de la population planétaire, élévation du niveau de vie – heurtant des limites physiques de mieux en mieux identifiées : changement climatique, énergies « fossiles », surfaces disponibles, disponibilité de l’eau, usage de stocks non renouvelables, etc. Il faut donc produire plus, tout en accroissant les mesures de protection de l’environnement, et même améliorer la fertilité des sols5. Comment peut on produire plus, alors que l’agriculture « productiviste » est critiquée, tout en protégeant l’environnement agressé par ce productivisme ? La solution serait d’accéder à de nouvelles représentations qui permettraient de nouvelles actions, basées sur l’interaction et la relation multi-échelles. Cette approche systémique, fondée sur l’utilisation des fonctionnalités biologiques et des nouveaux outils numériques, permettrait à la fois de répondre aux deux exigences. Elle définit le champ comme un objet technique. Mais nous n’avons pas encore de conception systémique adaptée à la situation.

Aussi, une question importante qui se pose pourrait être : cette mutation agricole attendue, espérée, ne viendra t elle pas des agriculteurs eux mêmes, à partir d’un savoir-faire qui peine à s’exposer selon les normes des productions scientifiques et non uniquement d’un savoir formel, lequel conduirait à la concrétisation de l’objet technique global qu’est la ferme et montrerait le fait systémique agricole nouveau à conceptualiser après son invention ?6

De fait, mais aussi de principe, il n’est pas possible de décrire ex ante comment l’approche systémique en agriculture va se mettre en place. Ce qui semble prévisible concerne la prise en compte de différents niveaux d’échelle. Les rétroactions, régulations et recyclages se situeront à plusieurs niveaux : ateliers, exploitations agricoles, communautés d’agriculteurs, différents types de territoires, entre territoires et, probablement aussi, à des échelles continentales. Il faudra penser les systèmes de systèmes. Or, le processus de cette intégration sera de l’ordre de la concrétisation, selon des processus transductifs, c’est-à-dire qu’elle résultera d’inventions et sera aussi contingente. Si des agriculteurs conduisent cette transformation, de fait, nous ne disposons pas des concepts pour décrire ce vers quoi elle va. Nous voyons seulement des indicateurs qui suggèrent que cette évolution, selon des modalités dont il resterait à décrire la logique, conduit à la fois vers plus de complexité, plus de production, plus de marge, moins d’intrants et une protection accrue de l’environnement.

Nous reprenons à notre compte les propos de Griffon (2016) qui développe une lecture de la crise agricole avant tout comme une crise « paradigmatique ». « La technologie agricole entre dans l’ère de la dynamique des systèmes et du numérique. C’est une rupture avec la totalité des algorithmes intellectuels que nous avons utilisés jusqu’à présent et qui nous ont “gouvernés” sur une longue période. L’esprit humain pour gérer les raisonnements correspondants aura besoin certes d’essais et d’ajustements, mais aussi de simulations et de simulateurs » (GRIFFON, IN DUBOIS et SAUVÉE, 2016).

Un exemple emblématique est celui d’un agriculteur, Alfred Gässler, qui a mis en place une approche fondée sur un objectif apparemment simple : protéger, conserver et améliorer la fertilité des sols tout en protégeant les aquifères. Conduisant au non-labour, elle conduit au semis direct, de là au couvert végétal permanent, et finalement à une re-conception complète des rotations7. On obtient ainsi une reconfiguration des flux de d’entrée/sortie et l’intégration de recyclages à différents niveaux d’échelle. « C’est donc un nouveau système cultural qui évite le travail mécanique du sol. Tout ce qui est mécanique est remplacé par des plantes » (GÄSSLER, IN DUBOIS et SAUVÉE, 2016). La production totale réelle est accrue, tandis que les intrants diminuent. Ce sont bien les fonctionnalités biologiques et pédologiques qui sont mobilisées comme des outils « pré-concrétisés ». Quelles sont les difficultés pour le praticien ? Pour Alfred Gässler, « Il faut d’abord décompacter le cerveau et non le sol. Il faut comprendre la nécessité de successions de plantes nouvelles. “La difficulté n’est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d’échapper aux idées anciennes” [dixit John MAYNARD KEYNES]. Il faut surmonter les préjugés acquis par des années de pratiques anciennes (et qui ont poussé leurs ramifications dans tous les recoins de l’esprit) » (GÄSSLER, IN DUBOIS et SAUVÉE, 2016). Il y a bien là une révolution conceptuelle à vouloir utiliser le vivant comme un outil dans un système complexe. En effet, cette utilisation n’est pas non plus un « forçage » technique. Elle se fonde sur la représentation que le vivant a des capacités qui dépassent encore largement celles de l’ingénierie. Au lieu d’imposer des méthodes fondées sur la linéarité des processus, il s’agit d’utiliser des fonctionnalités naturelles, systémiques, et de les « canaliser ». L’acteur technique agricole doit désormais être à l’écoute du vivant et s’appuyer sur ses modalités de fonctionnement. Ceci ne suggère pas un recul technique, mais une transformation de ce qu’est la technique, qui doit viser la concrétisation en prenant le vivant comme modèle.

Cependant ces choix conduisent à des productions nouvelles et les filières qui pourraient accueillir ces productions n’existent pas. Les difficultés de diversification des cultures sont désormais connues (MEYNARD et al., 2013). Dans le système alimentaire global, il faut que cette diversification soit associée à des changements à différents niveaux d’échelle des filières pour que ces productions nouvelles apportent aussi à l’agriculteur des revenus. Non seulement il faut une révolution mentale de l’agriculteur, mais il faut qu’elle soit supportée par une transformation à des échelles supérieures (territoires, filières). Autrement dit, la transformation doit avoir lieu en différents lieux, à différents niveaux d’échelle, les acteurs-réseaux devant se coordonner.

L’exploitation agricole n’est plus pensée comme une structure qui reçoit des intrants permettant de maximiser la production d’une surface selon un processus linéaire. Dans cette optique plusieurs niveaux de production sont mis en place, l’un après l’autre, avec recyclage et optimisation à chaque changement de niveau : production végétale, production animale, production d’énergie électrique, production de biogaz, de digestat et de chaleur. De fait, dès sa mise en place, la technique du semis direct sous couvert végétal (SDCV) se montre être un système avec recyclage qui accroît progressivement la fertilité du sol, et optimise, par des recyclages au niveau du sol, l’efficacité globale de la photosynthèse, non calculée par plante, mais par unité de surface. Le surplus de production en grain est exporté. Le surplus qui ne peut aller vers les filières (luzerne, pailles, coproduits divers) est disponible pour la litière des animaux et l’alimentation des animaux en produits riches en protéines – ce qui économise l’achat de concentrés –, et pour la production de biogaz. Le SDCV permet en amont de minimiser les intrants (azote, énergie, phytosanitaires). L’élevage en stabulation produit du fumier, disponible pour la méthanisation et permet aussi de disposer de surfaces de toits orientés sud pour des surfaces de panneaux solaires photovoltaïques, permettant d’exporter de l’électricité. Le méthaniseur permet d’exporter du gaz, de produire de la chaleur pour sécher la luzerne, et du digestat qui peut retourner au sol, garantissant le recyclage de l’azote et du phosphore et donc les intrants correspondants.

2. Fondements conceptuels des nouvelles techniques agricoles

On assiste là à une concrétisation de l’exploitation agricole pensée comme un objet technique intégré. À l’origine l’exploitation agricole est un ensemble qualifiable d’« abstrait », selon la pensée de Simondon. Chaque objet technique est conçu pour une fonction spécifique, cloisonné, sans articulation. Le champ est pensé comme un objet naturel quasi inerte, doté de peu de fonctionnalités spécifiques. La concrétisation de l’exploitation assigne à chaque entité du système plusieurs fonctions qui interagissent et s’autocorrèlent. Le champ devient à la fois absorbeur optimisé d’énergie solaire, producteur de grains pour l’exportation et d’aliments pour les animaux, système autogénérant de la fertilité du sol – surface recyclant les coproductions végétales, animales et issues de la fermentation. « Il comporte des systèmes de régulation, de contrôle, de distribution et de récupération » (GUCHET, in DUBOIS et SAUVÉE, 2016). C’est un objet technique à part entière, intégrant des fonctionnalités du vivant. Pourtant, il est là, de fait, comme les animaux et son statut d’objet technique reste particulier : « Il s’agit d’amener du génie biologique dans nos sols et de faire de nos sables quelque chose de nouveau : un outil performant » (LUCAS, in DUBOIS et SAUVÉE, 2016). Le champ, dans cette analyse, doit suivre un processus de domestication. Il est intégré dans le « système ferme », tout en gardant sa fonction originelle, et on peut imaginer à terme que les tracteurs qui le parcourent soient alimentés par le photovoltaïque et/ou par le méthaniseur. L’étable est aussi un objet technique complexe enveloppant le troupeau, producteur de fumier pour le méthaniseur, exportateur de lait et de viande, et producteur d’électricité pour l’ensemble et pour l’exportation.

Il y a bien là une nouvelle technique agricole qui optimise la production selon des modalités circulaires, davantage en alliance avec le vivant qu’en forçage selon une technique intrusive. Le schème de pensée est systémique : il intègre le vivant et la technique au point que les analogies opératoires sont manifestes mais, en même temps, il s’adapte à la singularité du vivant et à son hétérogénéité. « Ces deux visées, de la prise en compte du caractère singulier de chaque animal d’un côté, et de la technicisation de l’élevage de l’autre, ne s’opposent donc pas contrairement à ce que l’on pouvait attendre. Il me semble par conséquent qu’il y a entre agriculture et médecine des modèles épistémiques convergents, alliant technicisation et individualisation ou personnalisation, et il serait peut-être intéressant d’interroger cela de manière plus approfondie » (GUCHET, IN DUBOIS et SAUVÉE, 2016).

Cette nouvelle technique agricole est consonante avec les relations patient/médecin/nouvelles technologies dans le domaine de la santé. Nous assistons donc à une réinvention de la technique comme relation constitutive des rapports homme/nature/technique, avec la volonté de rendre plus étroites et imbriquées les relations entre l’individu/humain, l’individu/machine et l’individu/vivant, ce qui se traduit in fine par l’invention conceptuelle qui reste encore à élaborer. Les oppositions nature/culture, naturel/artificiel, culture/technique, homme/machine s’effacent au profit d’une vision des degrés de complétude et des niveaux de la concrétisation des (nouveaux) systèmes techniques. Mais « l’idée qu’il faut aller vers une plus grande imitation de la nature dans l’agriculture n’est pas incompatible avec l’idée d’une, ou la visée d’une, maîtrise de la nature. » (GUCHET, in DUBOIS et SAUVÉE, 2016). Au contraire, la nature dans cette nouvelle culture agricole est appelée à répondre davantage aux besoins humains. « C’est ce qui fait que cette agriculture qui veut imiter la nature nous maintient dans la continuité de Descartes, c’est-à-dire dans une conception moderne de la nature et nous met très loin, par exemple, de l’idée d’un art imitant la nature telle qu’on la trouve déjà chez Aristote » (GUCHET, in DUBOIS et SAUVÉE, 2016).

Ce qui est décrit dans cette évolution agrotechnique n’est pas un retour à la pensée aristotélicienne. « En fait, s’il y a opposition entre deux agricultures, […] c’est plutôt entre deux conceptions de la nature technicienne, et par conséquent entre deux conceptions de la technique. […] Le point important est que cette agriculture post révolution verte [est] une agriculture ultra technicisée qui réintroduit au cœur de son rapport à la nature et de son rapport au vivant les normes du vivant lui-même, ou les normes de la nature elle-même, laquelle ne se plie pas à n’importe quel projet économique » (GUCHET, in DUBOIS et SAUVÉE, 2016).

L’agroforesterie8 s’intègre à cette nouvelle approche technique. « Le principe est de créer des agrosystèmes, écosystèmes complexes qui copient le fonctionnement de la nature autant qu’il se peut et qui doivent être construits pour utiliser correctement les ressources disponibles sur la parcelle » (LAFON, in DUBOIS et SAUVÉE, 2016). Aussi, dès l’origine, l’agriculteur doit il rendre cohérente la structure de son exploitation à ses objectifs. L’agroforesterie n’est donc pas moins technique. Elle rajoute encore de la complexité dans le système, car l’analyse économique change alors d’échelle temporelle. Même l’arbre, être vivant, s’intègre dans le système technique de l’exploitation agricole. Il n’est pas utilisé pour sa seule production, mais aussi pour sa participation à l’enrichissement systémique de l’exploitation agricole. Il peut aussi avoir un rôle dépassant le territoire de l’exploitation agricole et le projet de l’agriculteur peut être en résonance avec un discours collectif dépassant les intérêts individuels (CALAME, 2008). Il n’est sans doute pas fortuit que ce nouvel âge de la technique agricole autorise l’émergence d’une nouvelle culture agricole. En effet, comme le souligne Simondon dans les dernières pages de l’introduction à l’ouvrage Du mode d’existence des objets techniques, « la technicité tend à résider dans les ensembles. Elle peut alors devenir un fondement de la culture à laquelle elle apportera un pouvoir d’unité et de stabilité, en la rendant adéquate à la réalité qu’elle exprime et qu’elle règle » (SIMONDON, 2012, p. 16). L’élargissement systémique de la représentation autorise potentiellement cette émergence culturelle, autant qu’elle la facilite. Mais cet élargissement pose aussi la question de la (nouvelle) place de l’agriculteur dans le dispositif.

3. La question de l’autonomie de l’agriculteur dans ce contexte agrotechnique

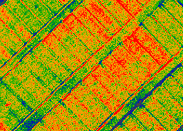

L’utilisation de drones en agriculture conduit de manière incidente à la question de l’autonomie de l’agriculteur. Les drones agricoles sont désormais de plus en plus utilisés par les agriculteurs pour cartographier leurs champs et optimiser leurs pratiques. Ils constituent ainsi des outils d’aide à la décision. Cela conduit à ce que souhaitait Simondon : que les industriels proposent des outils adaptés aux demandes des agriculteurs, et non pas des outils auxquels les agriculteurs devront s’adapter. Mais cela exige que l’agriculteur, qui choisit de cartographier ses champs avec un drone, dispose des connaissances correspondant au traitement informatique et que cette nouvelle technique ne lui soit pas imposée, mais qu’il y vienne, car cela lui ouvre des possibles. Cette externalisation doit être celle d’une saisie et d’une analyse de données appartenant contractuellement à l’agriculteur. Aujourd’hui, les producteurs de tracteurs se rendent compte qu’ils doivent penser le tracteur de demain en fonction de la relation de l’agriculteur à son tracteur, en fonction de ses objectifs, de ses « usages » associés et qu’il faut parfois les « deviner ». De même, à chaque nouvelle intégration technique, l’agriculteur doit d’abord faire l’effort de comprendre ce que le nouvel outil apportait avant de décider comment le prendre, le modifier, l’adapter à ses besoins. « Loin d’être le surveillant d’une troupe d’esclaves, l’homme est l’organisateur permanent d’une société des objets techniques qui ont besoin de lui comme les musiciens d’un chef d’orchestre » (SIMONDON, 2012, p. 12). Les méthodes de traitement des données issues des captures d’images par drones sont, de fait, classiques et connues. Leur avantage est la précision et la rapidité. Il est donc important que le traitement des données saisies ne soit pas une « boîte noire », mais un processus identifié sur la base de connaissances agronomiques partagées avec l’agriculteur.

Le concept d’autonomie « implique l’aptitude à émerger de situations conflictuelles en se constituant des alliés en nombre suffisant. Penser l’autonomie, c’est penser ses rapports aux autres dans le double but de ne pas leur être assujetti et de leur montrer les bénéfices qu’ils peuvent tirer de l’autonomie. Plus que l’indépendance, elle comporte une modalité relationnelle. […] L’autonomie collective précède, de loin, l’autonomie individuelle. » (OLLIVIER, 2004). Selon cette définition, l’agriculteur autonome peut être une émergence à partir d’un agriculteur précédemment hétéronome – dont les paroles et les actes ne proviennent pas de lui. On pourrait faire une histoire de l’agriculteur comme individu hétéronome au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ne tirant pas de son propre discernement les choix techniques à prendre et suivant sans recul critique suffisant les directives imposées. Dans cette « révolution agrotechnique » qui se profile, certains agriculteurs revendiquent leur autonomie et, en particulier, la sortie de ce qu’ils nomment « le formatage ou compactage du cerveau ». Mais cet accès à l’autonomie a de lourdes conséquences. Ces agriculteurs se plaignent en même temps de manquer de répondant, de personnes pour échanger ou pour les accompagner dans leur démarche et, surtout, ils découvrent un manque de savoirs théoriques, formalisés. Cet accès à l’autonomie demande une reconnaissance de cette autonomie par ceux qui détiennent et/ou construisent les savoirs.

Du début du XIXe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle, s’est formé un mode de construction des savoirs qui a été, dans l’industrie, d’une « redoutable efficacité » (CARON, 2010). Il mettait en contact quatre sphères d’activité bien distinctes : le monde des entreprises, le monde des métiers, le monde des ingénieurs et le monde académique. Au centre de cette interconnexion, trois acteurs majeurs : l’entrepreneur, l’universitaire et l’ingénieur. Caron (2010) insiste sur la nécessaire collaboration des tenants du savoir-faire (artisans ou techniciens), ceux du savoir formalisé (ingénieurs) et ceux de la création de savoirs (scientifiques). Mais il reconnaît que, parfois, la même personne peut intégrer deux fonctions. En agriculture, Dombasle lui-même écrivait des dialogues entre l’ingénieur agronome et le « valet de charrue ». Caron affirme que « l’entreprise innovante était ainsi celle qui réussissait à bien interpréter la nature des évolutions du système technique et du marché, et à utiliser les moyens et compétences existants pour satisfaire les nouvelles demandes ».

Cette description de l’innovation, bâtie sur la base de plus de cent cinquante ans d’histoire industrielle, semble mettre l’agriculture de côté. Ce qui se passe dans l’agriculture d’aujourd’hui est un phénomène semblable à l’innovation industrielle du siècle précédent, mais avec des différences remarquables. D’abord les agriculteurs à l’origine de ce transformations agrotechniques sont aussi des entrepreneurs. Autrement dit, ils sont à la fois dans le savoir-faire et dans l’entrepreneuriat. Aucun ne revendique d’être ingénieur et encore moins d’être scientifique. En revanche, ils reconnaissent qu’ils avancent dans un domaine pour lequel ils n’ont pas de réponse de ceux qui sont censés savoir. Et ils se tournent à la fois vers les ingénieurs et les scientifiques, non pas pour faire ce qu’on leur dit de faire, mais pour échanger, dialoguer et progresser. Ils sont demandeurs d’échanges dans l’autonomie. Simondon (2014a) écrit, dans une de ses conférences sur la technique (la mécanologie), qu’au milieu du XIXe siècle, quand la technique et la science se sont rencontrées, cela a été comme un coup de foudre, le grand amour, un émerveillement qui a duré quand même plus d’un siècle. Aujourd’hui, ce couple a vieilli et, si son entente se maintient, cela n’a évidemment plus la même charge d’enchantement. Il n’est pas certain que l’agriculture ait connu cette rencontre. Même si, de 1950 à 1990, l’agriculture a connu une évolution extraordinaire puisque la productivité a été multipliée par trente et les rendements multipliés par au moins trois, cela ne s’est pas fait dans une relation égale entre entrepreneurs/agriculteurs, ingénieurs et scientifiques, sauf pour une minorité d’agriculteurs. Scientifiques et ingénieurs se sont associés mais, pour la grande majorité des agriculteurs, cela s’est traduit par « l’exode rural » et, pour la majorité de ceux qui restaient, l’obéissance aux injonctions.

Aujourd’hui, la situation devient différente, car nous voyons ici des agriculteurs qui innovent – si l’on en croit le rapport de Marion Guillou, rendu en juin 2013, ils étaient à ce moment-là de l’ordre de 3 000 –, souvent en dépit des scientifiques et ingénieurs et qui souhaitent établir cette relation dont l’histoire a montré que, dans d’autres contextes, elle avait été très efficace (GUILLOU, 2013).

Dans ce contexte, il convient d’être très attentif à l’émergence des nouvelles technologies et en particulier au traitement des données, afin que les agriculteurs qui font cette agriculture ne soient pas à nouveau spoliés de leur autonomie, comme entrepreneurs et détenteurs d’un savoir-faire qui attendent un partenariat dans l’autonomie avec les tenants du savoir et de sa construction. Favoriser l’autonomie de l’agriculteur conduit aussi à une diversité des agricultures : « Maintenir une diversité parmi les différents modèles agricoles permet d’élargir les possibilités d’innovation et de s’assurer de garder une place pour l’agriculture dans les sociétés de demain » (PETIT, 2015).

Conclusion. Vers l’invention d’une nouvelle culture technique agricole ?

« Ce n’est pas simplement une question de nouveau rapport à la nature. C’est aussi une question de rapport à la technique et donc peut-être de ce qu’il faudrait appeler une nouvelle culture agrotechnique générale à constituer ou à développer dans le monde agricole » (GUCHET, in DUBOIS et SAUVÉE, 2016).

Peut on voir dans la concrétisation du terrain agricole, espace contenant du vivant et technicisé, tel qu’il apparaît comme objet conduisant à l’individuation de la ferme, l’émergence d’une nouvelle culture technique agricole ? Apparition d’une culture technique qui se transforme de fait par la reconnaissance explicite que les processus biologiques sont les alliés de la production et non plus une matière inerte, indifférente à la forme qui lui est imposée ? Ce qui se joue selon nous sous nos yeux est la poursuite, par d’autres voies, avec des moyens techniques accrus, de processus de domestication toujours plus complexes, permis essentiellement par la mise en concrétisation, via de nouvelles échelles systémiques, d’interactions homme/technique/vivant jusqu’alors inexplorées, non inventées, non potentialisées, non représentées. L’agriculteur deviendrait, malgré ses dires, un véritable ingénieur du vivant. Il s’associe à la nature comme à une partenaire : lorsqu’il suit toutes les mesures du robot de traite, c’est pour mieux répondre aux demandes des animaux ; lorsqu’il demande un passage de drone sur ses champs, c’est pour voir ce qui s’y passe ; lorsqu’il analyse les sols dans le semis direct sous couvert végétal, c’est pour scruter comment ils se portent.

Ce qui nous est donné à voir dans ces évolutions agrotechniques contemporaines est que même les cartographies des champs peuvent être utilisées directement par l’agriculteur, après appropriation, comme des moyens plurifonctionnels à même de répondre à ses besoins. L’émergence de cette nouvelle culture technique agricole s’effectue simultanément sur plusieurs plans. Pour l’agriculteur, c’est tout d’abord se déprendre des représentations systémiques existantes, elles-mêmes enchâssées dans des ordres économiques, sociaux, psychologiques, et d’en inventer, grâce à son imagination, de nouvelles. Mais c’est aussi être capable de constituer concrètement de nouveaux objets et de nouveaux systèmes techniques, en marge ou avec l’appui de partenaires associés. Puis, c’est aussi être capable d’imposer à l’industrie ses choix et de prendre de cette dernière ce qui correspond à ses besoins. L’agriculteur, capable de ces déprises successives, invente sa culture technique agricole, non plus purement technicienne et dominatrice, mais ouverte aux possibilités que lui offre le monde du vivant.

Ce serait aux ingénieurs et aux scientifiques, extérieurs à l’exploitation, de répondre aux appels de ces agriculteurs innovants qui se montrent plus productifs et toujours plus ouverts aux savoirs que la science pourrait leur apporter. Ils restent « empiriques ». Ils refusent le qualificatif d’ingénieur au sens restreint du terme, mais démontrent une réelle ingéniosité, signe d’un véritable génie du vivant. La menace sur une nouvelle culture technique agricole ne vient pas uniquement du risque de dépossession de leur activité par le « Big Data ». La volonté réglementaire, normative et scientifique pourrait avoir le même effet, si la concrétisation que ces agriculteurs mettent en œuvre n’est pas comprise et que la volonté scientifique et technique de normalisation abstraite, avatar d’un goût de la domination, les en empêche. Or, on voit la réglementation, par exemple pour la méthanisation ou pour l’épandage d’azote (chimique ou pas) sur les cultures intermédiaires, s’opposer à ce qui est pourtant une véritable optimisation conforme aux besoins du système. De même, l’absence de réglementation sur le digestat empêche ces agriculteurs de réaliser les tests nécessaires. Raisonner normativement et généralement a priori signifie ici s’opposer à un processus d’individuation qui concerne inévitablement le singulier, le multiple et le spécifique.

Il serait donc souhaitable de favoriser la formation des agriculteurs systémiques empiriques, autant par réseau que par la formation d’animateurs techniques, eux-mêmes ouverts à cette ingéniosité concrétisante et intuitive. Cette formation elle-même devrait être innovante et sortir de la logique qui « du savoir, conduit à l’application du savoir ». Ici, le savoir se construit chemin faisant. Les acquis s’élaborent en tâtonnant, à la recherche de la boucle qui optimise les fonctionnalités à un moment donné, de la suppression d’une technique qui devient inutile, à l’ajout d’une autre qui s’intègre mieux. Le vivant, selon le vocabulaire de Simondon, est l’exemple du concret. Pour intégrer le vivant et la technique, il faut procéder un peu comme le vivant lui-même, en bricolant, c’est-à-dire en intégrant ce qu’il y a de présent, sans plan préétabli. Autrement dit, cette intégration aura lieu par une évolution de la technique qui intègre des représentations, venues des sciences biologiques notamment. Ce bricolage est donc, en quelque sorte, téléguidé par une vision intuitive des chemins possibles, une opération qui en même temps rend possible une structure nouvelle. Le bricolage qui conduit à l’innovation et à ce que Simondon nomme la concrétisation est un concept relativement ancien que l’on retrouve chez les économistes, les biologistes ou les philosophes (SCHUMPETER, 1926 ; JACOB, 1981 ; KAPLAN, 1995, 2004). On pourrait se poser la question si la transduction définie par Simondon n’y correspond pas. Il s’agit d’une démarche qui n’est pas logique, mais analogique. Selon Simondon (2005b, p. 32 35), il s’agit d’« une opération […] par laquelle une activité se propage de proche en proche à l’intérieur d’un domaine, en fondant cette propagation sur une structuration du domaine opérée de place en place : chaque région de structure constituée sert à la région suivante de principe de constitution. […] L’opération transductive est une opération en progrès ». Bricoler signifie s’appuyer sur ce qui existe et prendre dans l’environnement ce qui va permettre de générer une nouvelle structure-fonction. Il ne s’agit pas d’une confusion entre propagation d’une force et transmission d’une information, mais d’un terme décrivant l’apparition d’une structure par une opération qui s’appuie sur cette structure. Certes on n’est pas ici dans une démarche scientifique classique.

Ce qu’il faudrait acquérir, probablement en priorité, est une méthodologie d’écoute et de dialogue avec le vivant plutôt qu’une représentation toute construite du systémique et de la complexité. Les praticiens qui nous décrivent leur chemin en ont une intuition, peut-être floue puisqu’ils peinent à l’expliquer, mais ils peuvent et savent la montrer. En effet, leur cheminement n’est pas une approche d’ingénieur classique : c’est celle d’un ingénieur qui revendique la référence au vivant. Or ce qui permet d’évaluer chaque étape reste bien des mesures et le recours à la démarche scientifique classique n’est en rien incompatible avec cette démarche, bien au contraire. En effet, grâce à cette approche, les agriculteurs peuvent alors donner aux chercheurs le temps de se construire les représentations de la complexité qui leur conviennent.

Pour conclure, nous pouvons ici, en l’appliquant à l’activité technique agricole, invoquer un texte de Jean-Louis Le Moigne. « Ré-légitimer une culture scientifique qui soit indissociable de la culture humaine, entrelacée dans et par l’expérience du “Faire pour Comprendre autant que du Comprendre pour Faire”, une culture d’ingénieur, au sens noble du terme, ingénieurs qui conçurent et construisirent pyramides et temples, vaisseaux et canaux, domestication des animaux et sélection des graines comestibles, art d’administrer les cités, invention et déploiement d’innombrables modes de symbolisation à fin de communication » (LE MOIGNE, 2015). C’est tout l’enjeu de l’invention d’une nouvelle culture technique agricole.