Plan

Introduction

Les stimulateurs des défenses naturelles des plantes (SDN) sont une famille particulière de pesticides, également qualifiée de « vaccins des plantes » : ils ont en effet la particularité d’aider la plante à se défendre contre les champignons et bactéries au lieu de les attaquer directement. Comme les vaccins, les SDN simulent une attaque ou mettent en branle les mécanismes moléculaires de défense, qui pourront réagir plus vite et plus efficacement à la prochaine véritable attaque.

Fascinants parce qu’ils renversent le paradigme classique de la lutte phytosanitaire, les SDN cachent une histoire riche de rebondissements historiques et d’hybridations scientifiques, techniques, économiques et sociales. Pourtant, aucun historien ou sociologue ne s’en est encore emparé, à l’exception de Frank den Hond (1998) dans un court article non exempt d’erreurs paru il y a presque vingt ans dans une revue professionnelle de protection des plantes. Mon propre travail s’inscrit entre l’apparition de l’objet SDN à la fin des années 1970, dans le contexte de travaux de laboratoires sur les réactions de défense des plantes aux organismes pathogènes, et les années 2006–2007 qui marquent sa diffusion large. Cette durée de trente ans, qui semble très longue pour le développement d’une nouvelle substance, s’explique par le temps nécessaire à la fabrication d’une nouvelle technologie, avec ses projets de recherche, ses transferts de technologie, sa commercialisation et son travail politique. La présente étude ayant été menée en 2007–2008, nous sommes dans l’histoire récente, ce qui limite le recul et les archives dont on peut disposer mais permet de s’intéresser à des mouvements naissants de la protection des cultures, relativement circonscrits, et d’en interroger les acteurs eux-mêmes. Ce faisant, j’ai suivi l’injonction de l’historien des pratiques phytosanitaires Rémi Fourche à multiplier les « analyses fines, portant sur des périodes différentes, des aires géographiques et/ou des événements particuliers » (Fourche 2004, p. 500) et à « poursuivre les recherches, sur la période 1970–2000, afin d’appréhender non seulement les modifications des comportements phytosanitaires mais également les différences d’appréciations des industriels et scientifiques » (ibidem, p. 502).

Pour ce faire, je m’appuie à la fois sur un travail de terrain (entretiens semi-dirigés et enquête sur l’état de la recherche) et une analyse de la littérature scientifique et technique. Seize entretiens ont été menés dont huit avec des chercheurs du secteur public et deux avec des cadres de l’industrie phytosanitaire, tous acteurs ou témoins de cette histoire. Les autres entretiens avec des agriculteurs, un ingénieur d’études de l’Union des industries de la protection des plantes, un ingénieur agronome de l’Institut technique de l’agriculture biologique, un chef de projet pour un pôle de compétitivité et un technico-commercial de coopérative agricole, m’ont permis de mieux comprendre le contexte et la chaîne de cette innovation.

Le cheminement de cet article nous emmènera d’abord au laboratoire, au plus près des acteurs, pour appréhender les diverses façons dont cet objet s’est cristallisé au cours du temps et les contextes historiques et épistémiques dans lesquels il s’inscrit, puis analyser les enjeux attachés à ce nouvel objet scientifique (comment le nommer, comment le qualifier, comment et pourquoi l’étudier). Dans un deuxième temps, nous étudierons les politiques de financement soutenant la recherche et développement (R&D) sur les SDN. Enfin, nous chercherons à déterminer si cette invention a réussi ou a échoué en étudiant le contexte réglementaire de sa commercialisation et sa diffusion auprès du monde agricole.

Au laboratoire, un nouvel objet scientifique

Cristallisation des SDN

Les SDN ne sont pas sortis de nulle part et leur arrivée, à un moment charnière de l’histoire de la lutte phytosanitaire, ne doit rien au hasard. Mais c’est d’abord du côté de l’histoire de la phytopathologie qu’il faut se plonger, quand la « relation gène pour gène » de Harold Henry Flor (1900–1991) offre aux chercheurs après 1947 un modèle simple qui leur permet de dépasser la phytopathologie descriptive du début du siècle et de sélectionner des variétés résistantes pour l’agriculture. Les techniques de laboratoire améliorées permettent ensuite de caractériser en détail les réactions de défense, comme la résistance systémique acquise (SAR) définie par A. Frank Ross (1961), et « bientôt, on commence à parler de leur induction (ou élicitation) » (Lhoste et Ponchet 1994, p. 129). Les mécanismes physiologiques et biochimiques de ce phénomène sont précisés à partir des années 1970, l’hypothèse de composés intervenant directement dans la résistance aux organismes pathogènes ayant la faveur de la communauté scientifique (Den Hond 1998, p. 19). Ces composés seront ensuite identifiés et la génétique des réactions de défense expliquée plus facilement à partir des années 1990 avec l’adoption de modèles expérimentaux comme la plante Arabidopsis thaliana (Glazebrook et coll. 1997). Ainsi, la recherche en phytopathologie va naturellement donner naissance au nouvel objet SDN à la fin des années 1970, sans détour excessif par rapport à la logique de son évolution : il s’agit toujours de comprendre comment les plantes se défendent et pourquoi certaines résistent alors que d’autres pas, avec enfin l’espoir de faire du « mythe » de l’immunisation des plantes une réalité (Lucas 1999).

Par contraste, entre 1930 et 1980, les entreprises leaders de l’industrie phytosanitaire ont bâti leur succès sur « leur capacité à assimiler et développer les résultats de la recherche fondamentale en chimie » (Achilladelis et coll. 1987, p. 209). En France, l’industrie des produits « anti-parasitaires » prend de l’importance dans l’entre-deux guerres (Jas 2007, p. 372) et la Seconde Guerre mondiale, qui s’accompagne d’un essor de la chimie organique de synthèse, enfonce le clou (Achilladelis et coll. 1987). Les années 1950 seront « l’âge d’or de l’innovation dans ce secteur de l’industrie chimique » (ibidem, p. 183), suivi de la période de la « maturité » dans les années 1960 (ibid., p. 185). La lutte biologique à base d’ennemis naturels des prédateurs (virus, bactéries, insectes, acariens, champignons…) ou de pièges (pièges à phéromones contre les insectes…) ne fait qu’infléchir cette dynamique vers le concept de « protection intégrée » ou « lutte intégrée » (integrated pest management), qui marie les deux ensembles en leur fournissant une base conceptuelle solide reposant notamment sur l’importance de la pluridisciplinarité (Kogan 1998, p. 255). « L’objectif essentiel est alors d’éviter qu’un organisme nuisible ne franchisse un seuil économiquement intolérable, ceci grâce certes à la lutte chimique mais en association avec toute autre forme compatible de prévention ou de protection. » (Jourdheuil et coll. 1991) Cette notion clé de seuil économique laisse le champ libre à une lutte entièrement chimique, du moment que les traitements sont effectués après estimation des niveaux de population et des coûts associés (Kogan 1998, p. 259). Or comme les principales entreprises de l’industrie phytosanitaires ont décidé après 25 années d’investissement dans les moyens de lutte biologique de « revenir à la chimie » (Blum 2004) et que « les écoles techniques que fréquentent les agriculteurs sont "baignés" [sic] de chimie » (idem), la protection intégrée apparaît surtout comme « agrochimiquement intensive » (Kogan 1998, p. 259). Les SDN, qui impliquent de connaître la physiologie de la plante, sont donc plus incongrus dans ce contexte que dans celui des laboratoires universitaires de phytopathologie.

Mais cela ne signifie pas que dans les bonnes circonstances, il ne puisse pas y avoir de pont entre les deux.1 Dans les années 1970, quand le reste de l’industrie s’intéressait surtout à la résistance induite localisée (Den Hond 1998, p. 22), Theodor Staub de Ciba-Geigy soutenait l’hypothèse minoritaire du chercheur Joseph Kuć selon laquelle les divers cas observés de résistance induite et de réactions de défense sont l’expression d’un même mécanisme sous-jacent, un phénomène général aux implications potentiellement plus grandes (ibidem, p. 19). Mais il lui restait à convaincre sa hiérarchie, déjà bien occupée par l’arrivée récente des fongicides systémiques et de produits naturels comme les phytoalexines. Ciba-Geigy, qui fait alors partie des plus grosses entreprises du secteur, accepte d’investir dans un domaine de recherche incertain, bien qu’à un faible niveau au départ. T. Staub pu alors passer quatre mois dans le laboratoire de J. Kuć à l’Université du Kentucky (États-Unis) et entamer une collaboration de huit ans (idem). En revenant chez Ciba-Geigy à Bâle (Suisse), T. Staub développe avec ses collègues un test de criblage (« screening ») in vivo sur concombre, suivi d’un test in vitro pour vérifier l’absence d’effet direct de la molécule sélectionnée sur le champignon et tester sur la plante ses effets physiologiques, biochimiques et son spectre de résistance induite (Leadbeater et Staub 2007, p. 231). Ce test difficilement automatisable et très délicat, nécessitant plusieurs manipulations, permit de découvrir un premier composé, l’acide 2,6-dichloroisonicotinique ou INA. Trop phytotoxique pour être intéressant commercialement, l’INA a néanmoins servi d’outil de recherche pour déterminer des gènes marqueurs de la résistance (Métraux et coll. 1991). Un tabac transgénique pu alors être développé par Ciba-Geigy et le criblage miniaturisé et automatisé, pour tester 15 000 composés par an. Parmi les composés testés provenant des quatre coins de Ciba-Geigy, l’acibenzolar-S-méthyl se révèle rapidement le meilleur candidat pour être développé comme SDN (Leadbeater et Staub 2007, p. 232). Il fera l’objet d’un dépôt de brevet dès 1987 et entrera dans la chaine de production chimique industrielle de Ciba-Geigy, aujourd’hui Syngenta, comme substance active du Bion®.

Cependant, l’histoire des SDN ne suit pas un modèle linéaire de l’innovation qui glisserait sans heurts du laboratoire à l’industrie. Une substance commercialisée par l’industrie peut revenir au laboratoire pour être requalifié, comme dans le cas du phoséthyl-Al. À la fin des années 1970, des chercheurs français travaillent ensemble ou séparément sur le phoséthyl-Al (ou foséthyl-Al, c’est-à-dire tris-O-éthyl phosphonate d’aluminium) : Gilbert Bompeix au laboratoire de pathologie végétale de l’université Paris-VI, André Ravisé au laboratoire de pathologie végétale de l’Office de la recherche scientifique et technique outre-mer2 de Bondy, et d’autres. D’abord testé comme antitranspirant avant que l’on observe « que les parcelles de vigne traitées étaient exemptes de mildiou » (Bonnemain et Chollet 2003), ce fongicide est commercialisé depuis 1977 par l’entreprise française Rhône-Poulenc Agro (consolidée au sein d’Aventis CropScience puis Bayer CropScience) sous le nom d’Aliette®. En parallèle, des recherches sont menées afin de déterminer son mode d’action. En 1979, Vo-Thi-Hai, Bompeix et Ravisé publient des premiers résultats indiquant que « le tris-O-éthyl phosphonate d’aluminium (TEPA) inhibe in vitro la reproduction asexuée des [champignons] Phytophthora mais faiblement la croissance, même à des concentrations atteignant 550 μg/ml. Pourtant, in vivo, les doses moindres de TEPA semblent pouvoir inhiber des formes mycéliennes dans le feuillage particulièrement » (Vo-Thi-Hai et coll. 1979, p. 1171). Il y a donc bien un effet antifongique qui passe par la plante, soit que celle-ci métaboliserait le phoséthyl-Al en un composé fongistatique, soit par une « stimulation des réactions de défense de la plante-hôte » (idem). Patrick Saindrenan commence alors sa thèse de phytopathologie sous la direction de Bompeix. L’abrégé d’un de ses premiers articles (Bompeix et coll. 1985) marque bien la rupture que les auteurs entendent introduire :

« Jusqu’à présent, les fongicides ont été considérés comme des agents létaux pour les champignons in vitro et in vivo. Depuis quelques années une solution alternative a été envisagée, par l’emploi de nouveaux pesticides qui agissent sur la maladie elle-même. De tels composés interfèrent avec les processus de la pathogenèse, les modalités de l’agression par les parasites et les mécanismes de défense de la plante. »

Voici un véritable programme de recherche, les mécanismes de défense de la plante étant plus loin subdivisés en deux axes : sensibilisation de la plante-hôte et activation des parasites. C’est dans ce second axe de recherche que s’inscrit le phoséthyl-Al, pour lequel « on peut envisager comme probable un mécanisme faisant intervenir une perturbation discrète du métabolisme fongique (...) qui entraînerait une élicitation efficace de la réaction de défense » (ibidem, p. 111). En 1988, Saindrenan publie un article qui montre que l’incidence d’une attaque fongique sur une plante potagère, la mongette, est diminuée en présence de phosphite (Saindrenan et coll. 1988). Son laboratoire ayant montré par ailleurs (Leconte et coll. 1988) que le phoséthyl-Al est métabolisé en phosphite par la plante traitée, il reste à élucider le mode d’action du phosphite ou de son acide conjugué, l’acide phosphoreux (cf. Fig. 1). À la fin de l’année 1989, il ne fait plus aucun doute que le phoséthyl-Al stimule les défenses des plantes mais Saindrenan continue à travailler sur le sujet. Il se justifie rétrospectivement en expliquant qu’il y a un intérêt pour la recherche fondamentale à mieux comprendre le mode d’action du phoséthyl-Al.

Saindrenan rejoint en 1994 l’équipe de Bernard Fritig à l’Institut de biologie moléculaire des plantes (IBMP) de Strasbourg où il continue à collaborer avec Rhône-Poulenc sur le phoséthyl-Al : deux demandes de brevets sont déposées en 1998, concernant un procédé enzymatique de glucosylation de dérivés aromatiques et l’utilisation d’un dérivé de l’acide phosphoreux comme amplificateur (« potentialisateur ») des réponses de défense des plantes3.

Une trajectoire plus linéaire mais pas moins contingente nous est fournie par le Milsana®, une spécialité commerciale constituée d’extrait de Reynoutria sachalinensis. Il nous faut pour cela passer de l’autre côté du Rhin, à Darmstadt. C’est au sein de l’Institut für biologische Schädlingsbekämpfung, centre de recherche appliquée dépendant du Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA) rattaché au Ministère chargé de l’agriculture, que Gabriele Herger entame dans les années 1980 son stage de Master. Elle travaille alors sur les effets antifongiques d’huiles essentielles, en partenariat avec l’entreprise BASF qui fournit du matériel. Puis elle poursuit une thèse de doctorat au sein du même laboratoire et sous la direction de Fred Klingauf, avec pour objectif d’identifier des plantes dont les extraits montrent une activité contre l’oïdium du concombre. Cent cinquante plantes sont collectées dans les environs et testées, conformément à une méthode traditionnelle de découverte de nouvelles substances actives. Comme l’oïdium est un parasite obligatoire, il ne peut pas être cultivé sur un milieu de culture type boîte de Petri et le criblage se déroule comme suit : les plants de concombre sont traités avec l’extrait à caractériser et ils sont infectés avec le champignon trois jours après. C’est cet enchaînement qui permet de mettre en évidence l’effet préventif de l’extrait de Reynoutria sachalinensis, qui devient alors le centre d’intérêt de la thèse : d’autres plantes de la même famille botanique (Polygonacées) sont envoyées par le jardin botanique de Berlin pour être testées et comparées, en particulier Reynoutria japonica. Mais seule R. sachalinensis, la renouée de Sakhaline, est sélectionnée pour faire l’objet d’un dépôt de brevet puis d’une publication (Herger et coll. 1988). Le brevet est pris avec BASF et revendique un effet fongicide. Pourtant, des indices laissent penser que son mode d’action passe par une stimulation des défenses de la plante si bien que le Milsana® (une poudre toujours obtenue à partir d’extraits de la plante puisqu’aucune substance active aussi efficace n’a pu être isolée) est mis sur le marché en 1993 en tant que fortifiant (« Pflanzenstärkungsmittel »). BASF ne croyant pas au potentiel commercial de cette spécialité, elle le transfère à sa filiale Compo présente sur le marché des jardiniers. C’est un échec, sans doute parce que le Milsana® n’est pas pris au sérieux par Compo comme me l’a expliqué Annegret Schmitt qui, avec d’autres chercheurs du BBA, croit encore en ses chances. Continuant les investigations, ils montrent à partir de 1996 que l’extrait de R. sachalinensis est un SDN (Daayf et coll. 1996a ; Daayf et coll. 1996b ; Daayf et coll. 1997). Ils cherchent donc un nouveau distributeur, agissant comme intermédiaire pour BASF qui souhaite céder ses droits. Un accord est trouvé avec deux partenaires, qui vont se partager le marché : l’Europe pour Dr. Schaette AG, les Amériques, le Japon et l’Afrique du sud pour une nouvelle entreprise ad hoc, KHH BioSci Inc. Celle-ci est intéressante puisqu’elle est en fait fondée en 1998 par Hans von Amsberg, après 32 ans passés chez BASF pendant lesquels il a pu connaître le Milsana® (Anonyme 2000). Aux États-Unis, l’homologation par l’Environmental Protection Agency (EPA) est obtenue sans mal en 2000 puisqu’en tant qu’extrait de plante présente dans la nature, le Milsana® est dispensé de dossier éco-toxicologique. Il est conseillé contre une large gamme de maladies fongiques et bactériennes, voire même contre les insectes phytophages, sur les cultures ornementales et sous serre (roses par exemple) et les cultures légumières et fruitières (concombre, poivron, vigne…). En Allemagne, c’est Biofa AG (détenu en partie par Dr. Schaette AG) qui en distribue une formulation liquide, essentiellement à destination de l’agriculture biologique. Entre temps, en 1992, l’Institut für biologische Schädlingsbekämpfung a été renommé Institut für biologischen Pflanzenschutz, officiellement pour mieux décrire l’éventail élargi de ses activités. Comment ne pas y voir un recentrage sur la plante (Pflanzen), à la fois en terme d’activité et d’image, concomitant avec le développement d’un SDN qui remet également la plante — et non plus l’agresseur (Schädling) — au centre ?

| Années 1960 | Fin des années 1970 | 1985 | 1987 | 1989 |

|---|---|---|---|---|

| Recherche académique sur la résistance systémique acquise (SAR) | Recherche académique sur le phoséthyl-Al | P. Saindrenan et ses co-auteurs évoquent de « nouveaux pesticides qui agissent sur la maladie elle-même » | Demandes de brevets sur le Bion® en Suisse et le Milsana® en Allemagne | Découverte que le phoséthyl-Al stimule les défenses des plantes |

Ces quelques exemples récapitulés dans le Tableau 1, auxquels on pourrait ajouter la laminarine et le flumioxazine, illustrent la diversité des voies que prennent les laboratoires pour s’approcher de ce nouvel objet. Les SDN peuvent y être considérés et utilisés comme un outil d’investigation, c’est-à-dire comme un « moyen », ou bien comme une substance active à fort potentiel agronomique, c’est-à-dire une « fin » (Blanchard 2016).

Les chercheurs ne s’en cachent pas, utiliser les SDN comme outil d’investigation constitue souvent leur motivation principale. Serge Kauffmann à l’IBMP admet par exemple que « les éliciteurs, ce sont de formidables outils pour comprendre ce qui se passe dans la plante »4 et Saindrenan insiste sur l’intérêt qu’aurait la recherche fondamentale à mieux comprendre le mode d’action du phoséthyl-Al, travail auquel il a lui-même participé et dont il cherchait à convaincre ses collègues. Dans cet ordre d’idée, l’INA et le Bion® ont joué un rôle important. Le premier a « stimulé l’étude des bases biochimiques et génétique de l’immunité des plantes » (Kunz et coll. 1997, p. 275). Le second figure au rang de ces « substances qui sont capables, à faible dose, d’activer les résistances de type SAR de nombreuses espèces de plantes chez la plupart desquelles on n’avait auparavant jamais mis en évidence de système de réponse SAR » et dont la découverte a « stimulé une importante vague de recherches dans ce domaine et a produit une quantité de connaissances fondamentales sur les mécanismes de défense locale et systémique contre les maladies » (Oostendorp et coll. 2001, p. 20). Mais si les SDN ont permis de connaître finement les différentes voies de réponse et de défense des plantes, notamment grâce à la diversité de leur mode d’action, ils peuvent être utilisés a minima comme simples éliciteurs de réaction de défense. Ainsi, ils deviennent dans certains travaux récents la référence « connue » à laquelle seront comparés des substances encore mal connues. Par exemple, dans le travail mené à Rennes par l’UMR Biologie des organismes et des populations appliquées à la protection des plantes, des composants de la paroi de bactéries, les lipopolysaccharides (LPS), ont été testés pour leur capacité à induire des réactions physiologiques et biochimiques chez les plantes hôtes, en les comparant à la laminarine bien caractérisée (Desender et coll. 2006).

Les SDN comme fin en soi se retrouvent d’abord dans les laboratoires privés, mais également dans les laboratoires publics qui cherchent à développer des stratégies de lutte contre les maladies des plantes, qu’il s’agisse d’améliorer l’efficacité des traitements SDN en cherchant des nouvelles manières de traiter ou en sélectionnant de meilleurs adjuvants, ou qu’il s’agisse d’étudier les effets des SDN sur certaines voies de synthèse des plantes et donc sur la composition nutritionnelle des produits alimentaires obtenus.

Mais au-delà de ces deux approches différentes, on constate à quel point le laboratoire est important pour les SDN : c’est là qu’ils sont qualifiés ! C’est au laboratoire qu’un chercheur donne l’étiquette « SDN », qu’il délivre l’estampille et qualifie une substance par ses effets mesurables. Ainsi, comme les chercheurs que j’ai rencontrés en ont témoigné, l’entreprise Tribo Technologies est allée trouver l’IBMP pour vérifier si l’un de ses produits qui « donne des plantes plus vertes, plus grandes, plus fortes etc. » agit sur l’agent pathogène ou sur la plante. Goëmar a confié à l’IBMP le soin d’identifier la substance active qui donne à l’algue Laminaria son effet protecteur sur les plantes, donnant en parallèle « toute une série de molécules à tester ». Et Bayer CropScience a contacté le laboratoire de Saindrenan au moment de relancer le phoséthyl-Al. Si les chercheurs bénéficient de cette place privilégiée, c’est parce qu’ils font passer des épreuves à l’aspirant SDN, que Kauffmann m’a décrites ainsi :

« C’est perçu, c’est pas perçu par la plante. Ça induit ci, ça n’induit pas ça. Parce que maintenant, c’est bien connu la voie de l’acide salicylique… Est-ce que ça induit cette voie : oui, non ? La voie de l’éthylène jasmonate, ça l’induit : oui, non ? Est-ce que c’est un éliciteur nécrosant : oui, non ? Est-ce qu’il induit d’autres systèmes de défense ? »

Car « pour montrer que c’est un stimulateur de défenses naturelles, vous devez bien sûr montrer que ça stimule les réponses de défense naturelles » et « pour montrer que ça stimule les réponses de défense naturelles, vous mesurez des réponses de défense naturelles » (Kauffmann, communication personnelle). Les chercheurs s’appuient donc sur leur connaissance des voies d’élicitation, de signalisation et de défense qu’ils ont pu observer sur les modèles biologiques au laboratoire. Ou comme l’écrivent Helmut Kessmann et ses collaborateurs dans leur revue de littérature : « les critères de ce qui constitue une vraie molécule induisant une résistance systémique acquise (SAR) reposent sur l’analogie avec les événements déclenchés par une SAR biologique » (Kessmann et coll. 1994, p. 447). Et ceci, plante par plante ou presque puisque « le spectre de résistance et la palette de protéines PR qui sont induites sont hautement plantes-spécifiques » (Oostendorp et coll. 2001, p. 20).

Pourtant, d’autres mesures sont possibles au champ, où l’on pourrait constater directement les effets positifs des fucanes ou de l’herbicide flumixazone sur le rendement. Mais comment savoir s’il s’agit d’un effet herbicide, régulateur de croissance ou stimulateur des défenses naturelles ? Les variables au champ ne sont pas isolables, les effets ne sont pas contrôlés. Qui plus est, une résistance est toujours plus ambivalente et difficile à mesurer qu’une induction de réactions de défense. C’est pourquoi un SDN ne peut être estampillé qu’au laboratoire, grâce à un renversement des rapports de force : l’aléatoire devient prédictible, les phénomènes macroscopiques deviennent des « transcriptions faciles à lire sur lesquelles discutent quelques personnes qui ont tout sous les yeux » (Latour 2001 [1984], p. 123). Mais cette qualification ne se fait pas une fois pour toutes. Parce que les connaissances progressent également au laboratoire, un objet qui n’était pas un SDN hier peut l’être aujourd’hui — ou vice-versa. C’est l’histoire vécue par le probénazole, auquel H. Kessmann et coll. (1994, p. 450) nièrent la qualité de SDN sous prétexte qu’il n’induit pas de manière significative une lipoxygénase marqueur de la SAR, alors qu’Ulrich Schaffrath et coll. (2000) démontrèrent plus tard qu’il active bien la synthèse de la lipoxygénase RCI-1. C’est également flagrant dans l’engouement tardif pour la potentialisation (Conrath et coll. 2006), qui offre plusieurs avantages sur l’élicitation notamment en ce qu’elle économise les ressources de la plante en ne l’obligeant pas à réagir à une pseudo-agression avant même l’arrivée du pathogène. Mais comment reconnaître un éliciteur d’un potentialisateur ? Il faut « identifier des marqueurs moléculaires fiables de l’état de potentialisation. Ceux-ci pourraient être identifiés en intégrant les données obtenues à partir de différents modèles de potentialisation » (ibidem, p. 1068). Nous voilà repartis pour un tour, des SDN comme le phoséthyl-Al, le BABA, l’acibenzolar-S-méthyl ou encore le probénazole sont réévalués pour être rangés dans cette catégorie (idem). C’est donc en permanence que les SDN et aspirants SDN ont besoin du laboratoire, qui s’érige en plaque tournante de leur manège infini. À l’inverse, les fongicides traditionnels sont certifiés une bonne fois pour toutes au laboratoire (avec quelques nuances selon s’ils tuent le champignon pathogène — effet fongicide — ou l’empêchent de croître — effet fongistatique —, selon leur spectre d’action etc.) mais également au champ, à chaque pulvérisation qui a un effet sur l’incidence de l’attaque fongique ! Leur action est immédiatement perceptible et cette perception vaut validation, d’où un moindre besoin de sans cesse retraduire « en langage de laboratoire » (Latour 2001 [1984], p. 126).

À travers ces exemples, j’espère avoir montré que chaque SDN passe plus ou moins progressivement, « d’un faisceau d’attributs à une substance (…), une chose dotée de limites claires, d’un nom, d’un comportement cohérent, bref d’une chose qui est plus que la somme de ses parties » (Latour 2007 [1999], p. 157). Cette substance, au sens biologique du terme, acquiert une substance, au sens métaphysique du terme, laquelle se subsume sous la catégorie des SDN à qui elle doit tout : sa découverte, son utilisation, sa relation à la biologie de la plante.

Nommer et désigner

Le nom « stimulateur des défenses naturelles », ou mieux encore son acronyme « SDN », sert d’étendard à tous ces acteurs qui gravitent autour de lui et contribuent à l’ériger en propre. Il sert également à tenir ensemble une variété d’objets et de présupposés scientifiques et techniques. Bref, il sert à faire exister une catégorie. Je fais remonter l’invention de ce terme à Y. Rossignol de Novartis Agro SA, annonçant en 1997 lors de la 5e Conférence internationale sur les maladies des plantes (Rossignol et coll. 1997, p. 1079) :

« Son mode d’action est totalement nouveau puisqu’il rend les plantes plus résistantes aux maladies en stimulant leurs mécanismes de défense naturelle. L’acibenzolar-S-méthyl n’est pas un fongicide, mais le premier représentant d’une catégorie de produits destinés à la protection des cultures : les Stimulateurs des Défenses Naturelles des végétaux (ou SDN). »

Depuis, l’expression a été reprise de façon presque systématique, seul le terme d’éliciteur (à connotation plus technique mais à l’acception plus large) ayant réussi à coexister. À l’inverse, les autres langues regorgent de dénominations et ne se sont pas fixées sur un terme consacré. En anglais par exemple, j’ai recensé les expressions « SAR inducing compound », « SAR inducer », « plant activator », « systemic inducer », « resistance promoter » et « natural defence stimulator ». En allemand, on trouve au moins les expressions « resistenzinduzierende Natursubstanz », « Pflänzenstärkungsmittel », « Elicitor » et « Resistenzinduktor ». Chacun de ces termes dit quelque chose de différent, fait appel à des réflexes distincts et transporte des représentations plus ou moins éloignées. Cette étude lexicale me pousse à faire l’hypothèse que les SDN sont plus forts et visibles en France qu’à l’étranger, parce qu’ils existent ici sous une bannière unie, et les éléments en ma possession semblent le confirmer (mais ils peuvent être biaisés par le franco-centrisme de cette étude).

Une politique de R&D territorialisée

En accord avec les historiens des sciences Bruno J. Strasser et Michael Bürgi (2005, p. 8) qui affirment que « malgré la globalisation des échanges scientifiques et le caractère local des pratiques, le cadre dans lequel se développe la science au XXe siècle est essentiellement national », je me suis intéressé au financement de la recherche et de l’innovation sur les SDN en France.

On chercherait en vain dans les SDN le scénario de la technologie des membranes rapporté par Harro van Lente et Arie Rip (1998, pp. 235–238), dont l’émergence dans les années 1980 a été notamment permise par la mobilisation tous azimuts du Professeur Smolder qui mit en branle un ensemble de projets et d’initiatives au sein du pays. D’abord parce que l’échelon national n’a pas joué le rôle qu’on aurait pu attendre. Ensuite, parce que c’est plutôt une impression de chaos qui l’emporte, avec une superposition des niveaux de décision et l’absence de signal fort, comme dans le modèle tourbillonnaire de l’innovation proposé par le Centre de sociologie de l’innovation (Akrich et coll. 1988), « où l’idée de départ ne compte pas, où elle n’a aucune force autonome, et n’est pas davantage propulsée par un inventeur » (Flichy 1995, p. 100). Je vais le montrer par une série d’observations.

Au sein du pôle de compétitivité à vocation mondiale « Industries et agro-ressources » (Pôle IAR) situé en Picardie, deux projets menés par des laboratoires de l’Université de Picardie-Jules-Verne ont traité particulièrement des SDN. Le plus prometteur, le projet « OLIV », cherchait à valoriser des oligosaccharides comme SDN à destination de la vigne. L’ancrage régional, ici, s’explique par le savoir-faire du « Laboratoire des glucides » et l’approvisionnement en matière première végétale plutôt que par l’importance de la vigne comme débouché pour l’économie locale. Ce projet a en fait été « récupéré » par le pôle de compétitivité après avoir été lancé par le Contrat de plan État-région (CPER) 2000–20065. Arrivé en fin de contrat, il n’était absolument pas mis en avant dans la communication du pôle de compétitivité.

Dans cet exemple déjà, la logique du territoire semble l’emporter sur l’échelon national : les pôles de compétitivité ne sont probablement pas la meilleure plate-forme pour valoriser un programme de recherche d’ampleur nationale. Pour cela, on se tournerait plutôt vers les agences ministérielles, comme l’Agence de développement agricole et rural (Adar) sous tutelle du Ministère chargé de l’agriculture. Celle-ci, pourtant, n’a pas retenu pour son appel à projets 2004 un dossier conduit par Astredhor et réunissant des laboratoires de recherche publics et privés, des chambres d’agriculture et des organismes interprofessionnels qui se proposait, sur trois ans, d’évaluer l’efficacité et l’intérêt des SDN sur vigne et sur cultures légumières et fruitières. Il est difficile de connaître les raisons exactes de ce refus mais en tout état de cause, il n’envoie pas un signal positif à la recherche sur les SDN. Et Emmanuel Pajot, qui représentait le groupement d’intérêt public Bretagne Biotechnologie Végétale dans ce projet, de remercier dans une publication de 2007 « le Cerafel Bretagne (Morlaix) et le Conseil régional de Bretagne pour leur participation financière » plutôt que l’Adar (Pajot et coll. 2007). Un autre exemple de ce fossé entre échelons national et régional, mentionné dans un article du journal La Tribune (Kerorguen 2001) :

« Quant à Bernez Kloareg, microbiologiste, directeur de recherche au CNRS à Roscoff, il a trouvé la bonne formule : s’associer à une PME [Goëmar] et travailler en mixité absolue en bénéficiant également de fonds de la région Bretagne. Un niveau régional qu’il juge plus à l’écoute de son travail que le niveau national. »

La situation n’est pas forcément meilleure au niveau européen. Ainsi, on apprend dans le magazine Science & vie que Fritig s’est fait « refuser sans appel par la Commission de Bruxelles, le 10 novembre 1999, le financement d’un projet de recherche complémentaire sur les éliciteurs, au prétexte qu’ils endommageraient les plantes » (Moinet 2000).

Il y a certes bien d’autres façons de faire de la politique de l’innovation, par exemple en lançant des concours et en récompensant a posteriori les projets les plus intéressants. Goëmar a été récompensé par l’Institut national de la propriété intellectuelle en 1998 pour sa stratégie de propriété intellectuelle ; Tribo Technologies et son Sémafort® ont également reçu le Trophée de l’innovation du Pays de l’Alsace du Nord 2007, le Prix Gaz de France du développement durable 2007 et étaient parmi les finalistes du concours européen « Agro-ressources et innovation » – Innovact 2006. Dans le secteur académique, Christophe Clément à l’Université de Reims a reçu en 2007 le prix Jean Dufrenoy de l’Académie d’agriculture pour ses travaux sur la floraison de la vigne et sa défense vis-à-vis des pathogènes. Bien qu’absolument valorisantes, ces distinctions en provenance d’acteurs hétérogènes manquent de visibilité et n’envoient pas un signal fort de soutien.

Une invention qui a échoué ?

On ne peut retracer l’histoire d’une innovation comme les SDN sans aller jusqu’au marché, afin de comprendre à quelles conditions elle a pu s’imposer ou non. En l’occurrence, les obstacles à la commercialisation et à l’insertion dans les pratiques agricoles ont été nombreux.

Faire évoluer une réglementation réfractaire

L’historienne de la chimie agricole Nathalie Jas (2007 ; 2008) a montré l’importance historique et socio-technique des dispositifs de régulation qui encadrent le secteur phytosanitaire. Désormais en France un produit phytosanitaire doit satisfaire trois critères pour pouvoir recevoir une autorisation de mise sur le marché (AMM) : un critère d’innocuité (vis-à-vis de l’homme et de l’environnement), un critère d’efficacité sur la ou les cultures traitées dans les conditions d’emploi préconisées et un critère de constance et stabilité des produits.

Cette procédure extrêmement « huilée » s’applique parfaitement bien à des pesticides de synthèse, bien étudiés, dont chaque paramètre scientifique (efficacité in vivo et in vitro, métabolisme et devenir in vivo, toxicologie, écotoxicologie…) est connu le plus précisément possible. À l’inverse, comme souvent, des substances plus complexes et difficilement saisissables, ou variables parce que naturelles plutôt que synthétiques, ne cadrent pas avec la mécanique de tels règlements. Ces produits insaisissables, qui fonctionnent parfois sans que l’on connaisse exactement leur matière active (en dépit même de tous les efforts faits pour y arriver comme dans le cas du Milsana®) et donc remplissent difficilement le critère de constance et stabilité, défient l’expert qui attend des dossiers d’homologation bien ficelés et maîtrisés scientifiquement. Il va notamment avoir du mal à reconnaître les critères clairs d’efficacité auxquels il est habitué. D’abord parce que cette efficacité est souvent loin de le satisfaire — Marc Lateur du Centre de recherches agronomiques de Gembloux en Belgique qualifie par exemple les SDN de composés à « efficacité partielle » (Lateur 2002) ; ensuite, parce qu’elle est très variable selon les conditions. Contrairement aux autres produits phytosanitaires, les SDN agissent sur la plante mais avec un effet souhaité au niveau du pathogène. L’efficacité peut donc se mesurer immédiatement in planta en vérifiant si les réactions de défense naturelles sont activées ou après infestation en mesurant la moindre incidence de la maladie.

Néanmoins, peut-être qu’à défaut de se plier aux procédures d’homologation, les SDN auraient pu y échapper en raison de leur faible toxicité et de leur profil favorable ? Le Stifénia®, par exemple, a été dispensé de tout classement toxicologique ou environnemental (Martinez et Clergue 2006), ce qui en fait un produit aussi neutre que de l’eau. De même pour Iodus 40®, ce qui enlève à ces préparations les contraintes de limite maximale de résidus (LMR) et de délai avant récolte (DAR), offrant ainsi une meilleure flexibilité à l’agriculteur. Mais cet argument ne suffit pas non plus car comme on l’a vu, le critère d’efficacité est aussi important que celui d’innocuité. Qui plus est, d’autres SDN pouvant être des micro-organismes pathogènes ou des substances chimiques de synthèse, il n’existe aucune règle générale qui puisse s’appliquer aux SDN dans leur ensemble. On observe malgré tout quelques contre-exemples aux États-Unis, où le Bion® (ou plutôt Actigard® comme il s’appelle là-bas) et le Messenger® ont bénéficié d’un enregistrement accéléré (moins de 20 mois) en vertu de leur classement en tant que composé à risque réduit (« reduced risk » ou Classe IV). Ce classement est décidé par l’Environmental Protection Agency (EPA) sur la foi du devenir environnemental du produit, de ses effets sur l’environnement, de son innocuité (y compris vis-à-vis des enfants), de son efficacité et des impératifs des stratégies de gestion des résistances (Tally et coll. 1999 ; Regnault-Roger et coll. 2005, p. 871). Aux États-Unis toujours, Elexa® a été le premier produit de protection des plantes a être homologué comme « Plant Defense Booster », une nouvelle catégorie créée par l’EPA (Lyon 2007, pp. 16–17). L’approche de ce pays, qui n’hésite pas à alléger les procédures d’AMM pour les substances à faible risque ou à en exempter un certain nombre de substances naturelles, est jalousée par la France comme nous le verrons plus loin.

Certains SDN comme le Bion® ou Iodus 40® ont obtenu en France une AMM, en suivant la procédure normale définie par le décret n° 94-359. Pourtant, Iodus 40® avait d’abord essuyé un refus d’homologation en 2002 sur orge, seigle, triticale et avoine, et aurait finalement été homologué « pour ne pas rater le coche et ouvrir une nouvelle voie » plutôt qu’en raison de ses qualités intrinsèques6. Et quand l’entreprise Goëmar a amélioré la substance active de son Iodus 40®, ils ont choisi d’intégrer la laminarine soufrée au produit déjà autorisé, en tant que simple adjuvant, plutôt que d’en faire la nouvelle substance active et devoir repasser tous les tests toxicologiques et éco-toxicologiques (Kauffmann, communication personnelle). De fait, au vu des difficultés qui viennent d’être décrites, la plupart des producteurs de SDN renoncent à passer sous les fourches caudines de cette homologation. Or s’il est évident qu’un produit qui n’est pas autorisé n’a aucune chance de se vendre, il est aussi admis que les pratiques de régulation en général ont un impact direct sur la viabilité d’un investissement et sur l’innovation future dans un secteur. Une réglementation est aussi un signal que la société envoie : si elle est favorable, cela montre que les pouvoir publics encouragent l’industrie et que le marché est prêt voire demandeur.

Pour faire face à cette absence flagrante de reconnaissance et trouver une solution à tout prix, pour ne plus lire que « ce type de produits pose des problèmes au niveau de leur agréation car ils doivent suivre les mêmes procédures que les produits phytopharmaceutiques classiques » (Lateur 2002, p. 67), que « les législateurs ont encore du chemin à parcourir pour tracer cette voie d’avenir » (Anonyme 2007) ou d’entendre de Kauffmann que « il y a un problème de législation sur les SDN », une solution consistait à obtenir la reconnaissance de la spécificité des SDN, relevant alors d’un règlement à part ou de procédures allégées. C’était l’espoir de l’industrie et des groupes de pression jusqu’au 5 janvier 2006, qui vit la parution de la loi d’orientation agricole n° 2006-11. Celle-ci, dans le paragraphe II de son article 70, fait des produits « destinés à exercer une action sur les processus vitaux des végétaux [comme les réactions de défense], dans la mesure où ils ne s’agit pas de substances nutritives [comme les engrais] », des produits phytopharmaceutiques comme les autres, soumis aux mêmes exigences règlementaires. Cette phrase qui couvre sans ambiguïté les SDN existait déjà dans le décret transposant la directive européenne n° 91/414/CE mais les promoteurs des SDN avait espéré un changement de la législation sur ce point, et avait milité dans ce sens7. En l’absence du changement attendu, les SDN furent condamnés à rester dans le schéma actuel de la régulation qui leur est plutôt défavorable parce que conçu pour des pesticides de synthèse issus d’une R&D balisée et destinés à un large marché. Pour autant, le combat pour infléchir les pratiques des pouvoirs publics se poursuivit à travers un groupe de travail de l’Association française de protection des plantes (AFPP), un groupe de travail de la Commission des matières fertilisantes et des supports de culture (CMFSC) dissout ultérieurement (Jonis, communication personnelle), un groupe de travail de la Direction générale de l’association (DGAL), un groupe de travail de la Commission d’étude de la toxicité (Comtox), un groupe professionnel au sein de l’association internationale des fabricants d’agents de lutte biologique (International Biocontrol Manufacturers Association ou IBMA) et le programme européen Rebeca. La multiplication de ces forums de discussion et forces de proposition traduit la complexité à parler d’une seule voix au nom des SDN, quand ceux-ci sont polymorphes et divers. Regardons dans le détail : le groupe de travail de l’AFPP est consacré aux produits alternatifs de lutte et animé par Jean-Marie Joubert de l’entreprise Goëmar ; le groupe de travail de la CMFSC aux phytostimulants ; le groupe de travail de la DGAL aux préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP) ; le groupe de travail de la Commission d’étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés (Comtox) aux innovations ; le groupe professionnel de l’IBMA aux produits naturels et biochimiques et le programme Rebeca aux agents de lutte biologique et notamment aux micro-organismes et extraits végétaux. On constate que les SDN n’apparaissent jamais au centre et qu’ils sont couverts totalement ou partiellement selon les cas. Stifénia®, par exemple, intéresse le groupe de travail de la DGAL parce qu’il est une préparation naturelle de plante, ce qui n’est ni le cas du Bion® ni celui de Iodus 40® composé d’une matière active brevetée, même issue d’une algue. Iodus 40® intéresse le groupe professionnel de l’IBMA en tant que bio-molécule, ce qui n’est pas le cas du Bion® ou de la bactérie SDN Pythium oligandrum. Cette dernière n’intéresse que le programme Rebeca alors que tous intéressent le groupe de travail de la CMFSC, etc.

Arrêtons-nous un instant sur le groupe de travail « Phytostimulants » de la CMFSC, créé en octobre 2002. Avant sa dissolution, il associait des acteurs issus des secteurs de la réglementation, de la normalisation, de la R&D et de la fabrication des SDN, d’instituts techniques favorables à leur utilisation comme l’Institut technique de l’agriculture biologique (Itab) ou des associations telle celle des Amis de l’ortie (Fardeau et Jonis 2003). Il se consacrait aux SDN et aux phytostimulants, ces derniers étant définis comme des substances qui, dans certaines conditions, vont « favoriser la nutrition ou la croissance et le développement de la plante », permettant ainsi « d’obtenir une récolte à un niveau (qualitatif ou quantitatif) que l’absence d’apport n’aurait pas permis d’atteindre » (idem). L’objectif du groupe de travail était d’analyser le positionnement de ces substances par rapport à la réglementation et, éventuellement, d’« aller jusqu’à proposer une évolution raisonnée de la réglementation » (idem). Cette deuxième hypothèse s’est finalement avérée exacte et le groupe de travail proposa, lors de la 70e séance de la CMFSC qui se tint le 30 juin 2004, de créer une troisième catégorie de produits qui ne soient ni des produits phytopharmaceutiques ni des matières fertilisantes. Les réactions des membres de la Commission furent mitigées et le groupe de travail invité à poursuivre ses réflexions, en s’attachant au moins un membre de la Comtox pour savoir comment l’instruction des dossiers d’homologation des SDN et phytostimulants pourrait être conduite sous l’angle éco-toxicologique8. Mais la loi d’orientation agricole de janvier 2006 est venue éteindre tout espoir et enterrer ce projet. En même temps, elle fut à l’origine de l’« affaire du purin d’ortie »9 qui opposa à partir d’août 2006 les services de la répression des fraudes (DGCCRF) et de la protection des végétaux (SPV) à Éric Petiot, paysagiste élagueur qui donnait la recette du purin d’ortie lors de ses stages de formation. La nouvelle loi, en effet, interdisait « toute publicité commerciale et toute recommandation » pour les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives destinées au traitement des végétaux, dès lors que ces produits ne bénéficient pas d’une AMM ou d’une autorisation de distribution pour expérimentation (Humières 2007, chapitre III.C.2). L’affaire prit de l’ampleur en réaction à une règlementation perçue comme absurde et technoscientifique, au détriment des pratiques ancestrales et de l’agriculture biologique. Les pouvoirs publics réagirent en créant le groupe de travail de la DGAL et le concept de préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP), définies comme des préparations à vocation phytopharmaceutique élaborées exclusivement à partir d’un ou plusieurs élément naturel (végétal, minéral) et obtenues par un procédé accessible à tout utilisateur final. Concept qui recouvre donc à peine celui des SDN… La création de ce groupe de travail, concomitante de la dissolution de celui de la CMFSC, montre que la question des SDN a été reléguée à l’arrière plan, pendant que les défenseurs du purin d’ortie (déjà présents dans le groupe de travail « Phytostimulants ») triomphaient.

Tenter de s’imposer au champ

Gaëtan Vanloqueren et Philippe V. Baret (2009) rangent les SDN parmi ces innovations agroécologiques qui ont été mises de côté parce que leur succès était trop limité, sans même qu’il leur soit laissé le temps de faire leurs preuves. Pourtant les résultats au laboratoire ne manquent pas, ni les résultats en serre, mais ils sont particulièrement difficiles à reproduire au champ (Falkhof et coll. 1988 ; Heil et coll. 2000 ; Newton et coll. 2003). En effet, la recherche agronomique est le grand absent des programmes de recherche sur les SDN mis en œuvre en France pendant trente ans, alors qu’elle est encouragée par des chercheurs comme Gary D. Lyon et coll. (2007) ou Tony Reglinski et coll. (2007). Ces derniers écrivent par exemple (ibidem, p. 221) :

« L’efficacité variable des SDN est une préoccupation majeure et limite sans aucun doute l’adoption commerciale de la résistance induite. Les facteurs environnementaux et agronomiques affectant la performance des SDN et les processus de résistance des plantes doivent être déterminés. »

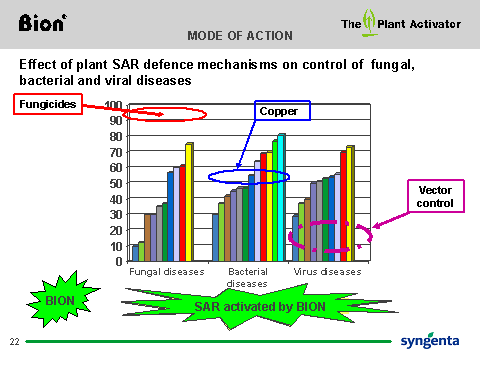

Dans l’exemple du Bion®, il s’est retrouvé au moment de son lancement en 1996 en concurrence avec la nouvelle classe fongicide des strobilurines, extrêmement efficaces sur céréales, comprenant l’azoxystrobine lancée la même année et la trifloxystrobine, découverte en 1989 et lancée en 1999… par Ciba, qui commercialisait également le Bion® ! « Tout le monde voulait qu’il soit un fongicide »10 mais la concurrence interne et externe n’est pas favorable au Bion®, dont la performance au champ est loin d’égaler celle des strobilurines. Sa stratégie commerciale va se modifier pour quitter le marché des céréales qui est habituellement le premier marché cible et viser plutôt une multitude de marchés de niche, c’est-à-dire des marchés de cultures mineures comme les cultures légumières et de « maladies orphelines » comme les maladies bactériennes ou les pathogènes devenus résistants à la majorité des fongicides utilisés. Dès lors, le Bion® devient un produit qui force ses prescripteurs et ses responsables à être attentifs aux besoins locaux, au moindre petit marché de niche qui peut apparaître, dans un grand nombre de pays. Mais même placé dans cette situation de force, ce SDN ne peut se faire aussi gros qu’un fongicide. À l’inverse d’un fongicide qui se suffit à lui-même, le Bion® a besoin de « service » : explication du mode de fonctionnement d’un SDN, pédagogie sur les avantages du Bion® par rapport à un fongicide traditionnel, entraînement à penser en termes de « performance globale au champ » plutôt qu’en termes de « pourcentage de protection ». En 1999, Novartis affirmait ainsi avoir l’intention d’en faire un produit pour la santé des plantes plutôt qu’un pesticide (Tally et coll. 1999). Mais une réflexion lancée après la fusion avec AstraZeneca au tournant des années 2000 résultera en un programme de service encore plus abouti, illustré par la Figure 2. Elle souligne qu’au lieu d’offrir entre 90 et 100 % de protection contre les maladies fongiques comme un fongicide traditionnel, d’offrir entre 50 et 60 % de protection contre les maladies bactériennes comme le cuivre ou d’offrir entre 10 et 20 % de protection contre les maladies virales en ciblant les vecteurs (insectes qui transmettent le virus par exemple), le Bion® assure un résultat sur les trois tableaux, avec une efficacité variable (barres verticales) mais une valeur ajoutée en termes de qualité du produit final, accroissement du rendement etc. C’est ce concept de « vue holistique » que l’équipe de commercialisation de Syngenta a tenté de faire passer auprès des intermédiaires, prescripteurs et agriculteurs. Plutôt que de vendre un produit, ils se retrouvaient donc à vendre un concept, un service et même une « assurance » (Duncan McKenzie, communication personnelle) pour cultiver l’esprit tranquille.

Tant bien que mal, le Bion® a réussi à atteindre un chiffre d’affaire de 12 à 13 millions de dollars par an (McKenzie, communication personnelle), sur un marché total des pesticides estimé à 31,2 milliards de dollars en 1998 (Regnault-Roger et coll. 2005).

Conclusion

Les difficultés du monde SDN peuvent s’expliquer, en l’absence de définition uniforme ou homogène des SDN, par l’obligation d’investir à la fois le scientifique, le technique, l’économique, le juridique et le politique. En cela, les SDN sont bien un objet hybride, plus complexe que les éliciteurs qui sont consubstantiels au laboratoire ou les fongicides qui s’en passeraient presque.

Par conséquent, on ne peut pas expliquer en termes uniquement techniques ce que certains ont pu appeler l’échec des SDN, à l’instar de ce chercheur en santé végétale à Bordeaux qui écrit que les travaux sur les SDN « n’ont pas encore donné des résultats applicables » (Van Helden 2007, p. 39) La question de l’efficacité intrinsèque joue, certes. Mais celle-ci n’est que la comparaison entre une attente (laquelle ?) et une mesure (obtenue comment ?), dans un certain cadre (lequel ?) et en regard d’un certain coût (lequel ?). Autant de variables sur lesquelles le collectif a pu jouer, mais pas suffisamment.

Néanmoins, malgré leur marginalité et leur faible impact, les SDN ont pu permettre de préserver une variété d’options stratégiques et technologiques, chère aux économistes et gestionnaires de l’innovation. Ainsi, l’étude des stratégies de lutte intégrée contre la pyrale du maïs a longtemps existé à la marge de l’Inra, avec peu de ressources, pour émerger au moment où l’environnement était favorable (Fixari et Hatchuel 1998).

L’analogie avec les auxiliaires des cultures étudiés par Daniel Fixari et Armand Hatchuel (ibidem), une guêpe et un champignon, est d’autant plus pertinente qu’il s’agit d’organismes biologiques, comme peuvent l’être les SDN. Niki Vermeulen a proposé avec ses co-auteurs (Vermeulen et coll. 2012, Tamminen et Vermeulen 2012) la notion de « bio-objets » pour décrire les entités biologiques qui construisent des relations si particulières entre le social (dont le politique) et la technique. Elle a vu précisément dans les SDN un exemple de « bio-objets » (Vermeulen 2016), qu’elle compare même à l’histoire des recherches sur la levure en France (Vermeulen et Bain 2014) : face à cette entité qui défiait à la fois les communautés de la biologie et de la chimie, une nouvelle alliance socio-épistémique fut trouvée par la création de la biochimie. Le lecteur intéressé trouvera dans ces rapprochements quelques idées pour appréhender l’histoire des innovations biologiques dans des industries essentiellement chimiques (fermentation alcoolique ou protection phytosanitaire).